はじめに

こんにちは。

理科一類2年のT.I、理科一類2年のR.A、理科二類2年のA.Y、理科二類1年のM.Hです。

本日は私たちが東京大学で日頃どのように生活をしているか、サークル・授業・アルバイトの3点に関してお伝えできればと思います。

受験生の皆さんは現在入学試験に向けて日々邁進されているかと思いますが、東大生になるとどのような生活を送るようになるのか、イメージはついていますか?

受験勉強の息抜きとしてご一読いただけると嬉しいです。

1.授業に関して

東京大学には有名な研究者が多数在籍しています。

東大に入ったらそういった先生からどのような授業が受けられるのでしょうか?

私たち執筆者の体験をもとに、東大生の授業風景を覗いてみましょう。

Case.1

東京大学は入学後全員が所属する前期課程と、二年生の夏の進学選択を経て所属先が決まる後期課程の二段階の課程の講義を受けることになります。(進学選択については進学選択と科類-東大の制度の徹底解剖-のブログ記事もあわせてご覧ください!)

それぞれ見てみましょう。

前期課程に所属する学生は専門的内容にとらわれず幅広い講義を受けられます。

例えば私は世界史の講義を受講していました。

担当教官はアジア史の著名な研究者で、有名な教科書の執筆責任者をされています。

この他にもよくテレビ出演される先生や、歌舞伎研究の第一人者として知られる先生など、その分野の第一人者というべき講義が受けられるのは非常に刺激的です。

他にもゼミと呼ばれる、一冊の数学書を20人程度の学生で輪読する講義を受けたことがあるのですが、担当教官がまさに今研究されている分野であったこともあり、先生からのアイデアを得つつ数学への造詣を深める良い機会になりました。

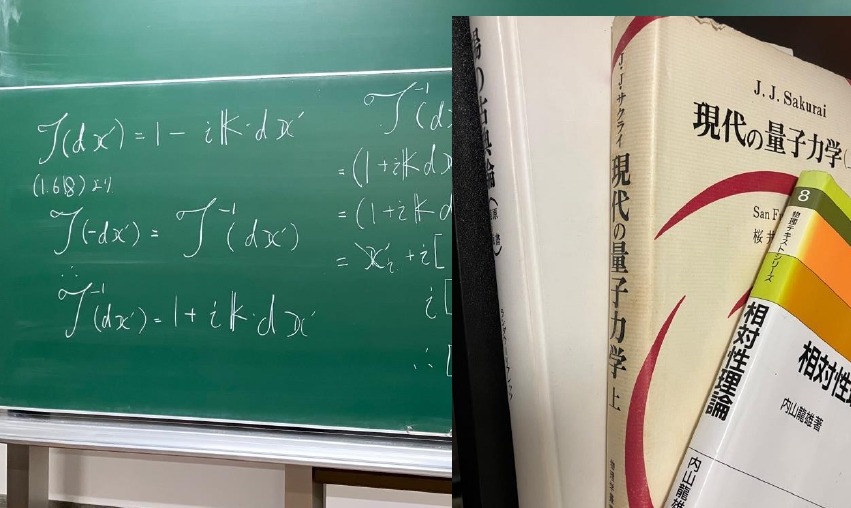

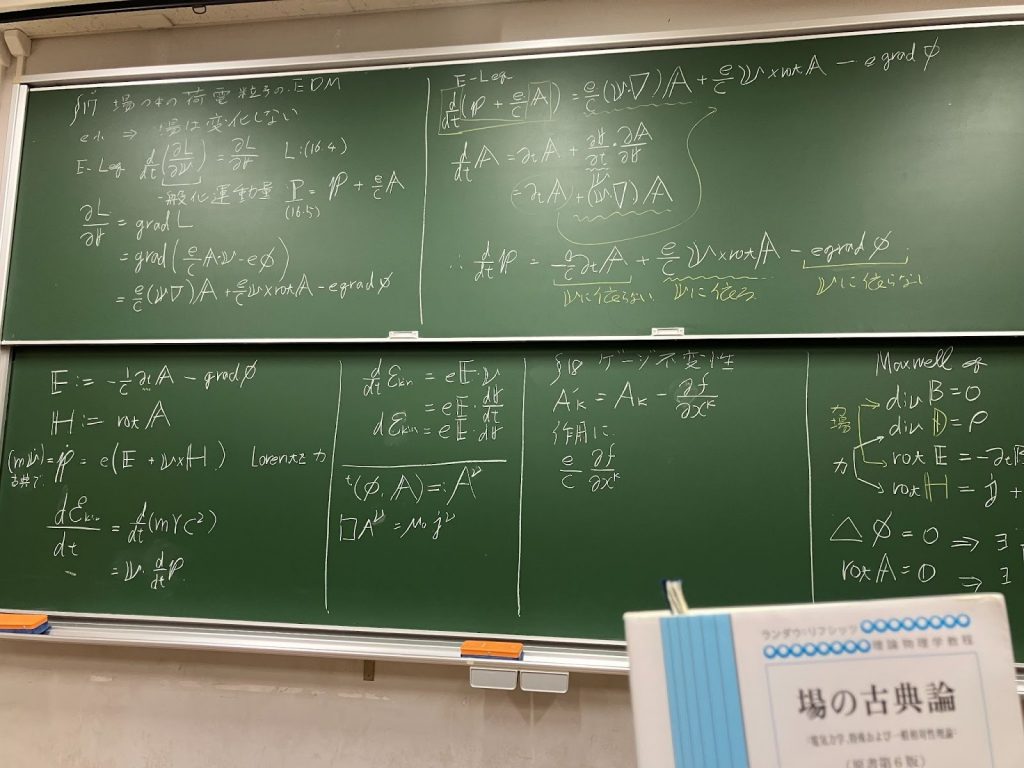

私は後期課程で理学部物理学科に進学することが内定しています。

そのため、現在は理学部が開講している科目を主に履修しています。

物理学科を含む理学部の講義では、最先端の研究を行う研究機構の要職の先生など、現在第一線で活躍されている先生の講義が受けられます。

講義自体の内容の興味深さは言うまでもないですが、最新研究にまつわる内容が節々に織り込まれているため、そういった内容にも触れられる点で非常に新鮮に感じられます。

(T.I)

Case.2

私は1年のSセメスター(夏学期)に受講したALESSの授業が最も印象に残っています。

ALESSとは理系生が1年生の間に必須で受講する必要のある授業であり、自分でイチから英語の論文を書くという授業です。

私は今まで論文を書いたことがなかったため、論文の書き方が全く分からなかったのですが、授業をきちんと聞き、先生の指示通りに調査を行ったり、収集したデータを分析したりすることで論文を完成させることができました!

この授業で最も大変だったのは自分で書いた論文を発表するときです。発表はもちろん英語で行わなければならず、発表後の質疑応答も英語で行う必要がありました。

私は英語が苦手ですが、かなり対策を頑張ったことで、なんとか発表と質疑応答を乗り越えることができました。

(M.H)

Case.3

東京大学にはクラス制度というものがあり、第二外国語で何を選択したかによってクラスが割り振られます。

この”クラス”の中で、入学前に一緒に旅行に行ったり、五月祭や駒場祭といった東大の文化祭で一緒に出店したりもします。

また、二年生の春学期までに必ず受ける授業は、クラス単位で教室が割り振られていて、課題や試験対策などもクラスで協力していることが多いです。

例えば私の場合、数学の講義を受けた次の時間に演習問題を解く時間がありましたが、内容が難しく、講義の時間内に全てを理解することが容易ではなかったため、その後の時間に自力で問題を解くことができないことはよくありました。

そのような時に、私はよく周りに助けを求めます。

しかし、ほとんどの場合、周りも私と同じように理解できていないようです。

演習の時間は周りで話し合いなどを積極的に行えるので、講義のこの部分はどうしてこのような結果になるのか、この定理はどのように使えばいいのか、などをみんなで理解を深めた上で問題を解く、という時間にしていました。

ここまで”クラス”を主眼において話して参りましたが、私が特に面白いと思った授業を一つ紹介させていただきます。

前期課程では、必ず全員が受ける必修科目の他に、自由に選ぶことができる講義もあります。

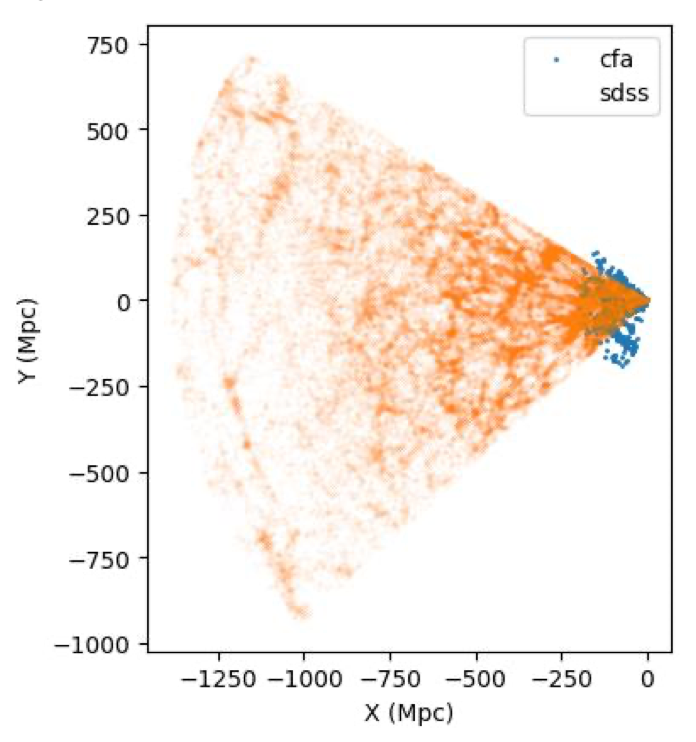

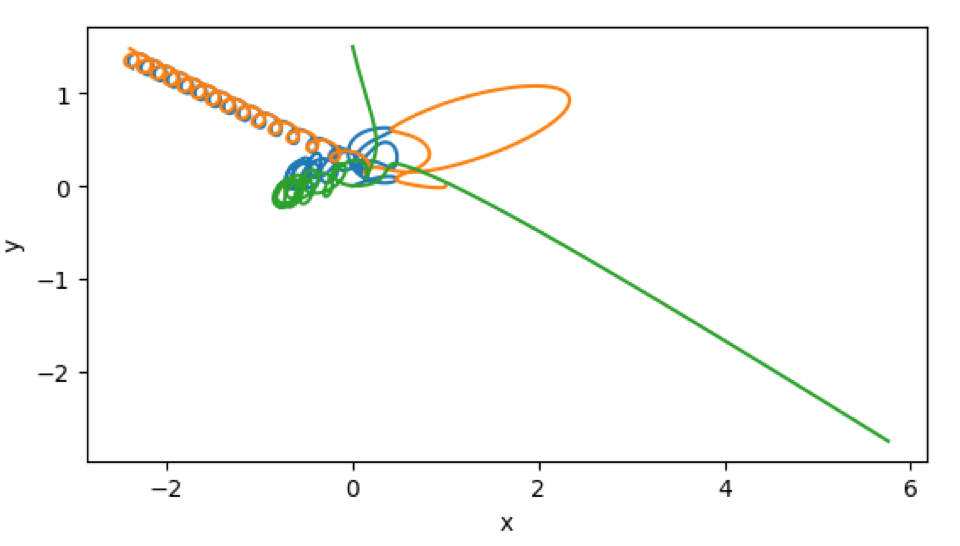

私は、プログラミング言語のpythonを用いて、観測データから導き出される星の分布や惑星の軌道をモデリングする授業を取りました。

私はプログラミング初心者で、授業の進度がとても速く大変でしたが、基本の部分から丁寧に教えてくださり、プログラミングの力が身につきました。(R.A)

2.サークル活動について

大学生といえばサークルというイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは各執筆者がどのようなサークルに入りどのような活動をしているのか見てみましょう。

Case.1

私は入試問題の予想問題を作るサークルと、進学選択内定先の自主ゼミを行うサークルに加入しています。

みなさんは冠模試や過去問で東大形式の問題を解かれているかと思います。

これらはどのように作られているのでしょうか?

前者のサークルでは予想問題を作る活動を通じて、入試問題はどのように作られるのかに思いを馳せています。

自分ならこんな問題を出す、東大ならこういうテーマで問題を作りそうだと考えるのは、とても楽しいです。

問題を文章化するときに、LaTeXと呼ばれる数式を扱うためのワープロを扱うことになりますが、LaTeXはレポート作成等でも活躍するため、趣味と実益を両方兼ね備えるサークルだと言えます。

進学選択を経て後期の学習を進めていくうちに、より発展的な内容を学びたい、学んだ内容を深めたいという風に考える学生が増えます。

私たちは自主ゼミという形でその欲を満たします。

週に一度、発展的な内容の教科書の輪読をしたり、興味深いテーマに関して議論したりという活動がメインになります。

教科書は難しいですが、知的好奇心がくすぐられます。

(T.I)

Case.2

私は大学に入ってから、オリエンテーリングというスポーツを始めました!

皆さんこのスポーツをご存知でしょうか??

オリエンテーリングとは、地図とコンパスを使って山野や公園に設置されたチェックポイントを順番に通過し、ゴールに着くまでの速さを競うスポーツです🧭

(実は今年のデフリンピックの種目の一つにもなっています!)

↑このようなコンパスと地図を使って自然の中を駆け抜けていきます!

チェックポイントには目印が設置されています。

チェックポイントの間をどのように進むかは自由で、地図上の情報から自分でルートを決めてナビゲーションしながら進むので、とても頭を使うスポーツです!

歩いて回るの?使うのは遊歩道だけ?と質問されることもありますが、そんなことはありません!

山や森の道なき所を駆け抜けていき、ゴールまでのタイムを競うので、しっかり体も動かせて爽快感もあります!

日頃は体力作りのためにランニングをして、週末は山へ行くという生活をしていて、たびたび自然と触れ合って非日常を味わっています!

私自身も大学に入るまではこのようなスポーツはやったことはありませんでしたが、今ではすっかりハマってしまいました!

皆さんもぜひ大学に入学したら新たな出会いに期待して、様々なことにチャレンジしてみましょう🙌(A.Y)

Case.3

私は一年の7月頃までサークルに通っていましたが、すでに所属はしていないので名前は伏せさせていただきます。

このサークルは、週に2回ほど開催されており、そのうちいくことができる日は週に1回のみでした。

しかしクラスで、週に1回授業後に集まって遊ぶということを始めて、そのタイミングがたまたまそのサークルに行くことができた時間帯ということがあり、行っていたサークルから遠のいてしまいました…

私みたいに、サークルに気軽に入って気軽にやめることができる、という点も、サークルの良い点のように思います。(R.A)

3.アルバイトに関して

大学生になると多くの方がアルバイトを始めるようになると思います。

東大生は教育系のアルバイトをしている方が多そうなイメージがありますが、実際にはどうなのでしょうか?

アルバイト事情をのぞいてみましょう!

Case.1

私は大学生活に慣れた9月頃から飲食店でアルバイトを始めました。

より明確に説明すると、都内の某チェーン店でキッチンを担当しています。

他の学生がよく行っている家庭教師などの教育系のアルバイトと比べると時給が安く、コスパはあまり良くないのですが、好きな時間に働ける点が気に入っています💗

また大学生だけでなく、50代のパートの方や2.30代の方など、普段はなかなか接することのない方と一緒に働くことができる点も、飲食バイトならではの魅力だと感じています。

普段は週2.3回ほど、大学の授業が始まる前の6:00-10:00に働いています。(M.H)

Case.2

私は、1年のSセメスター(夏学期)が終わった8月頃から教育関係のアルバイトを始めました!

1年生は必修講義が多いため勉強を頑張ろうと思い、夏学期のうちはアルバイトはやっていませんでした。

しかし大学生になるとサークルや趣味など何かとお金を使ってしまうので、大学生活に慣れてきて少し落ち着いた8月頃にアルバイトを始めることにしました。

自分の周囲を見ても教育関係のアルバイトをしている人は多いと思います📚

シフトを柔軟に変更しにくい点は他の職種と比べて少々不便ですが、私自身勉強を教えるのは好きなので、楽しんで現在まで継続しています!(A.Y)

Case.3

私は生協新入生サポートスタッフ(詳しくは新入生サポートスタッフとはの記事をご覧ください)以外のアルバイトは行っていません。

とはいえ、日々の講義で手一杯なのでアルバイトを増やす余裕はなさそうです。(T.I)

最後に

いかがだったでしょうか。

東京大学は1学年3000人あまりの大規模な大学なのでここに上げた以外にも多種多様なキャンパスライフが存在します。

そのためここで挙げた4人の執筆者の例は全学生のごく一部に過ぎません。

しかし、入学後の4年間を実りあるものにできるように、どのような大学生になりたいか今のうちから考えておくことは有意義かと思います。

本記事がその一助になれば幸いです。

受験生の皆さんは今が正念場です。

自分と真摯に向き合って、東大合格を目指して頑張ってください💪

応援しています!